わがRT84のテールレンズが欠品になっていることがわかりました。今のところ問題はないのですが、もし破損した場合に、交換がきかなくなってしまいます。墨田区立川の解体横丁でも、この年代の車の部品はほとんど出てきません。

「ないならば作るしかない」ということで、テールレンズの製作にチャレンジしました。

基本的には、オリジナルレンズからシリコンで型を取り、そこにポリエステル樹脂を流し込んで作ります。文字にしてしまうとこれだけのことなのですが、やってみるとかなり難しいです。材料はほとんど東急ハンズで購入しましたが、店員から「かなり難しいです。20枚や30枚失敗するのは当たり前と思ってください」と言われました。

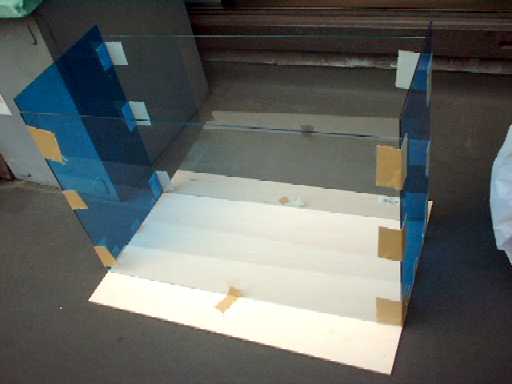

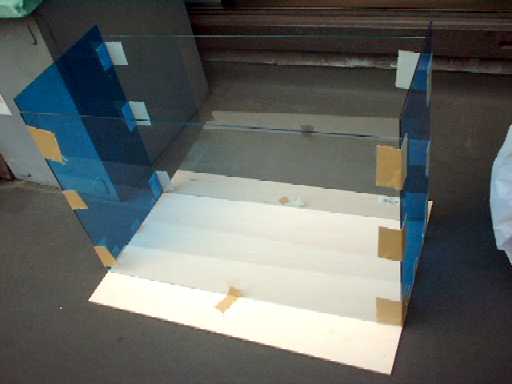

| アクリル板を使って型枠を作ります。45cm×20cmの大きなものです。大きいだけにいろいろと不都合も出てきます。 |

|

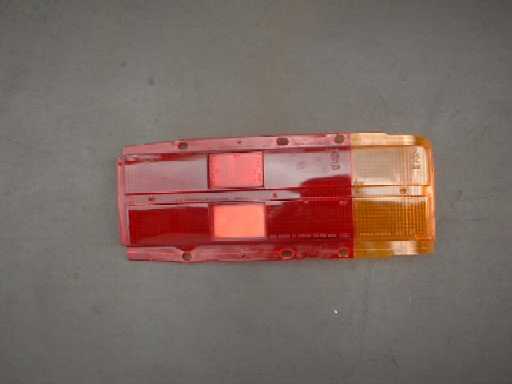

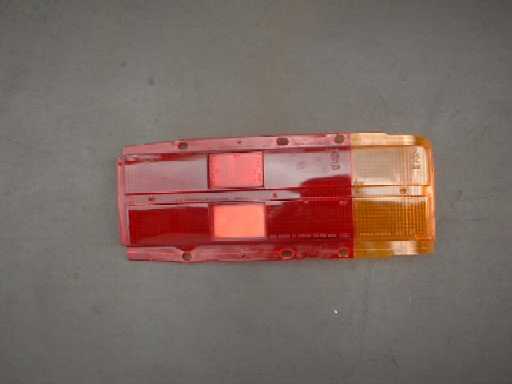

これがオリジナルのテールレンズです。テール部分とウィンカー部分は別になっており、はめ込んであるのですが、これを分解するとオリジナルを破損する恐れがあるため、分解せずに型取りすることにしました。このことが作業を一層困難にしました。

|

|

型の中に油粘土を敷き詰め、その上にオリジナルレンズを置きます。

こう書くと簡単そうですが、シリコンがレンズの裏側に流れ込まないように密封したり、型の断面をできるだけきれいにするために均一な高さにするなど、この作業に一番時間がかかりました。ウィンカー部分が湾曲しているため、高さが必要で、油粘土は20袋を必要としました。 |

|

油粘土の上には、樹脂注入口用、空気抜き用の穴のために角材を置きます。また、位置決め用に角材を数ヶ所に差します。小さなレンズなら割り箸で十分ですが、レンズが大きいので10mm四方の角材を使用しました。

そして、その上からシリコンを流し込んでいきます。実はこの写真は2度目のチャレンジのものです。最初はシリコンが足りなくなってしまって失敗しました。メス型の方でも4缶を要しました。 |

|

| 硬化したら、油粘土を剥がして、オス型を取ります。油粘土もできるだけきれいに剥がすため、相当時間がかかります。 |

|

型ができあがったら、オス型とメス型を合わせて、ゴムバンドで固定し、樹脂を流し込んでいきます。

この作業も、初めは失敗しました。レンズが大きいため、樹脂自体の重さで型の継ぎ目から樹脂が流れ出してしまうのです。型をビニール袋に入れているのはこのためです。

一気に樹脂を注がずに、少し注いで、完全に硬化する前に継ぎ足すというように、何回かに分けて注ぐとよいようです。 |

|

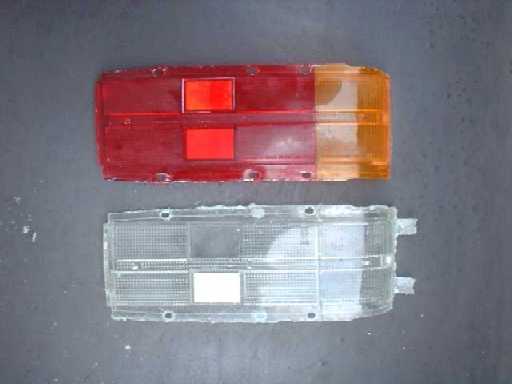

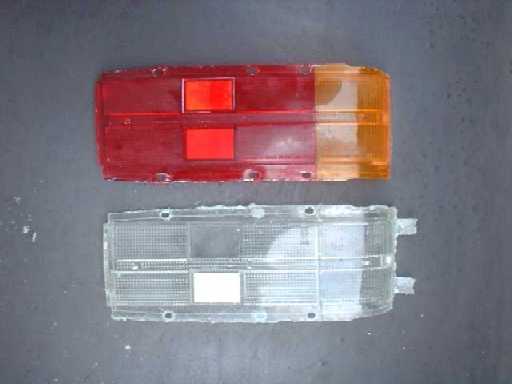

できあがったレンズです。

下のリフレクターは、レンズの裏がギザギザだったので再現できましたが、上のものは裏側から平らなカバーに覆われているため、再現できませんでした。

また、2色が混合しているため、樹脂自体への着色は断念し、後から着色することにしました。 |

|

| これはバックランプのレンズの型です。位置的にはウィンカーと対象の位置にきますが、これはレンズが独立していました。 |

|

| 左がオリジナル、右がコピーしたものです。テールに比べてサイズが小さいため、大きな失敗もなく作ることができました。 |

|

悪戦苦闘して、何とか右のテールレンズを作ってみました。しかし、上の写真にあるテールレンズも、実は失敗作です。写真ではよくわからないと思いますが、微妙にねじれています。おそらく、型から剥がすときに均一な力を加えることができずに曲げてしまったのだと思います。逆に言うと、十分に硬化していないうちに剥がしてしまったと言えるかもしれません。

レンズのコピーを作るのは初めてのことであり、試行錯誤の連続です。これまた写真ではわからないのですが、レンズの表面にところどころ小さな突起ができてしまっています。型取りのときにシリコンに気泡が入ってしまったものです。空気が入らないようにと注意はしていたのですが、それでも入ってしまいます。

油粘土を敷くだけでも2〜3週間かかっています(もちろん作業するのは休日なのですが)。朝から始めて、暗くなってもまだ粘土をこねているような状態です。

でも、実際に作業してみないことには、留意点や問題点もわからないので、今のところは授業料を払っているという感覚です。

しかし、シリコンが安いものでも1缶3000円ぐらい、樹脂が3kgで6300円ということを考えると、あまり安い授業料ではありません。

(つづく)

|